滋賀と福井の県境にある三十三間山に登った(2014/06/19)。

京都東ICで降りて、湖西道路を北上、303号線で西へ、倉見にある登山用駐車場に、ICから1時間半ほどで到着した。

駐車場奥の右手の林道を行く。

すがすがしい初夏の道。

すぐに、沢沿いの道になる。

標識のある分岐を右に行く。

また、沢沿いの道をゆるやかに登る。 気持ち良い風が吹いてくる。

しばらくで、最後の水場に到着。

最後の水場では、あつらえたような木の水飲み場ができていて、気持ちよく水を浴びる。

沢を渡り、左手のこの谷をつづら折りに登る。

途中で坂を左手にまっすぐ登っていく。

しばらくで、尾根に上がる。

ここから、気持ちの良い自然林を登っていく。

アカマツやアカシデやアカガシといろいろ。

木が密生しておらず、下生えもほどほどで、歩いていて実に気持ちが良い。

やがて、左手が植林、右手が自然林となり、西に少し視界が開ける。

ほどなく、夫婦松に到着。 松は立ち枯れている。

木の間から、三方五湖も見える。

さらに豊かになった自然林の中を登る。

足元に何か動く物があって、見ると、根の間にカエルが隠れた。 こぶし小の大きさ。

上に上がってくると、ブナが多くなる。

風神の標識。 右手にほんの少しで、

風神。 昔、疾病が流行った時、旅の僧のお告げで、ここに石塔を祀ると、疾病が治まったという。

少し登ると、県境尾根に出た。 小山の陰で、頂上は見えない。

目の前には、武奈ヶ岳が迫る。

南には、尾根が下っている。

少し歩くと、三十三間山の頂上が眼に入ってきた。

爽快な尾根歩き。 こういうのが、山で一番好きかもしれない。

県境尾根に出た所から白い花が目についていたのだが、進むにつれて増えてくる。

左手の低木が大群落だ。 4枚の先尖りの白い花弁なので、一眼で、ヤマボウシとわかる。

但し、近付いてよく見ると、花弁が少ししおれていて、盛りは少し過ぎているようだ。

6月10日あたりが、ベストな見頃かもしれない。

それにしても、気分がいい。 風も少し吹いてくる。

三十三間山頂上の右裾の向こうに、三重嶽が見える。

左手には、田畑に囲まれた若狭町が見える。

そして、左手北には、霞んでいるが、三方五湖が見える。

日本海は、すぐそこなんだな。

頂上周辺の白く見えるのは、すべてヤマボウシ。

大群落である。 こんな大群落は、見たことない。

ヤマボウシの名所じゃないかな。

草のはげた道が二つ見える。

登りは、左に気付かず、自然と右の道を進んだ。

おかげで、潅木の中を進むことになったが、これが返って面白かった。

ヤマボウシの潅木の中をくぐり抜けていく。

面白い。

「となりのトトロ」で、メイちゃんがトトロの子供を追いかけて、潅木のトンネルを走り抜けて行く場面を思い出して、にまついてしまう。

ヤマボウシの潅木を過ぎると、今度は、ブナの林。

最後まで楽しませてくれる。

それも抜けると、

三十三間山頂上。

木々に囲まれて、見晴らしはない。

降りる。

この気持ちの良い草むらで寝っ転がる。

尾根を戻っていく。

南へと、うねるように連なる尾根が美しい。

後は、来た道を戻る。

実に気持ちの良い山登りであった。

涼しい風が吹いていたし、樹木が豊かだった。

尾根は理想的かもしれない。

見晴らしが素晴らしい。

右手に山々が迫り、左手は逆に麓を見下ろせる。

麓は、山々の間を流れるはす川によって狭い平野が形成され、そこに田畑と町があるのが、一望できる。

尾根は幅広くて気持ちが良い。

低木が生えているのも、変化を与えてくれるし、白い花が彩を添えてくれる。

草がササでなくて、雑草なのがよい。

寝転ぶことができる。

うねるように連なる尾根も、遥かな感じを与えてくれる。

ということで、おすすめの山である。

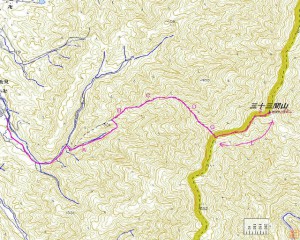

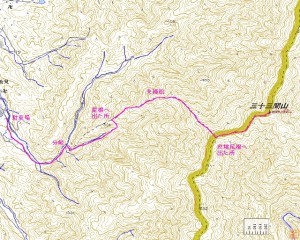

今回の三十三間山の登山コースです。

(コースタイム)

駐車場10:45 → 最後の水場11:15 → 夫婦松12:00 → 風神12:40 → 13:00昼食13:30 → 三十三間山山頂13:45 → 風神14:15 → 14:30夫婦松14:40 → 15:05最後の水場15:15 → 駐車場15:40

ちょっといいなあ、と思う樹木を紹介します。

沢沿いに、鮮やかで大きな葉のアブラギリが目に付く(地点A)。 結構多い。

特に水場を好むとかないようなので、栽培されていたものが、野生化したのかも。

平滑なアブラギリの樹皮。

アブラギリの葉。 葉元に柄のある蜜腺が、見分けるポイント。

これは、なんだろう。 鮮やかな、きれいな緑が目に付いたので(地点A)。

尾根にアカマツ(地点B)。 定番。

アカシデ(地点C)。

アカシデの樹皮。

この尾根では、地衣類がついている白っぽい樹皮の木が多く、見分けるのに苦労する。

家に葉を持ち帰って、図鑑で調べるのだけど。

アカシデの葉。

イヌシデかと思ったのだが、側脈の数が少ないので、アカシデだと思う。

立派なアカガシ(地点C)。

対で立派なアカガシ(地点C)。

斑になっているアカガシの樹皮。

アカガシの葉。 全縁で、柄が長いので、アカガシと判定。

可愛い赤い実が目に入ったので(地点C)。 ヤマザクラのサクランボかな?

堂々としたカヤを発見(地点D)。

カヤの葉。

先は鋭く、葉裏に白い2重線があるので、カヤ。

ちぎると、グレープフルーツの香りがした。 これも特徴。

必死に子孫を残そうと、この木の周りには、幼いカヤが結構生えていた。

何十年後には、カヤの群落になっているのかな。

ユズリハの小群落が見られた(地点D)。 葉が大きいので目立つ。

ユズリハの葉のアップ。 葉柄が赤い。

風神のあたり、県境尾根近く(地点G)。

ブナの幹が、揃ってきれいに湾曲している。 雪の造形。

県境尾根に登ってからの樹木です。

尾根にまばらに生えるヤマボウシ(地点E)。

少~し盛りを過ぎたヤマボウシの花。

ヤマボウシの樹皮。 斑はがれが特徴。

ヤマボウシの葉。 縁が波打っているので、これは亜種かも。

ツツジも少し。

この左斜面の低木もヤマボウシの大群落。

頂上への斜面にも、もっと広いヤマボウシの大群落(地点F)。

右裾下へと群落は、続いているんだ。

このヤマボウシのトンネルは、すごい。

これは、まだ盛りの、きれいなヤマボウシの花。

先尖りの、4枚の大きな花弁。

白い花だけど、ヤマボウシじゃない。

ヤマボウシの群落で一人頑張るエゴノキの花。

斜めにかしぎながらも、頑張るエゴノキ。

エゴノキの樹皮。 本来、縦すじだけど、風雪に耐えて、少し剥げている。

エゴノキの葉。

白いヤマボウシの花と、もう色付いたイロハモミジ が並んでいたので。

もう一発、ヤマボウシの花。

樹皮に取り付いた、見事なコケ。 自然豊かな象徴。

これは、ヤマボウシ群落のさらに上にある、ブナ林。

頂上のブナ。 締めはブナ。

ブナの樹皮。

ブナの葉。 縁が波型。

普段、高木なので、葉が見れないんだよね。

これは、低木なので。

おしまい。