岐阜県と福井県にまたがる冠山に登った。(2014/09/26)。

武生ICで降りて、417号線で南下、冠山林道で冠山峠へ。

冠山林道は、舗装されていて、10kmほど。

道幅は、1.5台分くらい。

西側が絶壁なのと、拳ほどの落石を避けるのに、神経を使うので、疲れる。

道は曲がりくねっているので、対向車がくると、やばい。

スピードを出したらダメ。 スピードを出すのも怖いけど。

夕方帰りに対向車が来たのには、驚いた。 安全なタイミングかつすれ違いスペースがある所で助かった。

峠までは、30分弱かかった。

ICからは、1時間20分ほどで到着。

峠に登山口。まあまあ広い車スペースがある。

峠の登山口。 石碑がある。

峠から見た冠山。 面白い形をしている。

少し登ると、左手の1156のピークから冠山へと続く尾根が見渡せる。

コブ越しに1156のピークが見える。

振り返ると峠の向こうの金草岳が見える。

林の中の何のことはない1156のピーク。

ここで進路を南へと取る。

ここからは木々の中の尾根歩きで、4個ぐらいだろうか、コブを乗り越えて行く。

真正面に見え隠れする冠山に向かって進んでいく。

進むごとに刻々と表情を変える冠山が面白い。

その姿は、次回紹介します。

左手に、奥深い谷に、冠山林道が縫うように走っているのが見える。

1140辺りの南側の谷の、美しいブナの林(帰りの写真)。

冠山の北へ回り込む。

視界がぐっと開け、目の前に東へ伸びる尾根が見える。

ここが分岐。 右に行けば、冠山頂上。

まっすぐ行けば、冠平。 写真中央の笹中の禿げたところが、冠平。

笹の中を登っていく。

すぐに、ロープのある岩場の登りとなる。

上りはそれほどでもないが、下りはめんどかった。

登りきると、頂上の尾根に出た。

南側は、絶壁。

谷向こうに岐阜県側からの林道が見える。

ほんの少しで、冠山頂上に到着。

こじんまりとしたスペース。

山の頂上らしい。

四方に視界が開け、素晴らしい。

山深い山に来たことを実感できる。

姥ヶ岳。

能郷白山。

徳山ダムの人工湖。

南に伸びる尾根。

東に伸びる尾根。

遅い昼食を食べた後、ゆっくりと景色を楽しんでから、来た道を下山した。

帰りに寄った、冠平。

冠平から冠山を振り返る。

秋の巻層雲が美しい。

これから、戻っていく尾根

秋空に映えるブナ。

樹冠にのみ葉が残っていて、こじんまりしたバオバブのようで独特。

だんだんと曇っていく中、峠に戻った。

道は歩きやすいし、最後の岩場の登り以外は、高低差のあまりない楽な登山である。

それでいて、頂上で山深さを楽しめる山登りであった。

(コースタイム)

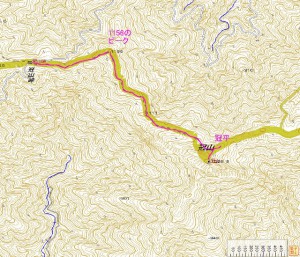

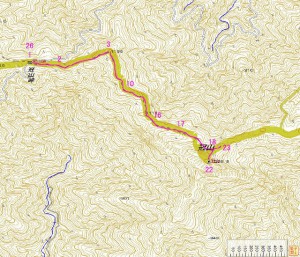

冠山峠12:20 → 1156mのピーク12:50 → 冠平13:40 → 13:55冠山頂上14:30 → 14:55冠平15:05 → 15:50 1156mのピーク15:55 → 冠山峠16:10

***** 冠山26景 *****

冠山峠から冠山に向かって歩いていると、樹林に隠れることはあっても、大体その独特の姿を拝むことができる。

南側が切り立った独特の姿のため、見る角度によって、形が変わり、道中その変わっていく姿を楽しむことができる。

その変わりゆく姿を、冠山26景と題して、紹介したいと思います。

このアイデアは、歩いている途中で閃き、一人で悦に入っていた。

そこで、できるだけ色々なポイントで冠山の写真を撮るようにした。

1:最初は、登山口から。

2:1156のピークから冠山と連なる尾根を一望。

3:冠山をアップに。

4:ナナカマドの赤い実を添えて。

5:先ほどより尾根に近づく。

6:木の幹に挟まれて。

7:木の上に顔を出す。

8:冠山の裾野に枝を添えてみる。

9:ここで、再びアップに。

10:山道の先に冠山が。

11:山道を進むと。

12:ブナ越しの冠山。

13:ブナとアップに

14:南西の尾根に少し隠れる。

15:尾根に大分隠れる。 ブナをアップに。

16:冠山が丁度、木に隠れた。

17:北側に回り込み始め、切り立った南壁が見えなくなってきた。

18:北側の道から見上げる。

19:少し登って見上げる。

20:もう少し。

21:頂上の低木の中で。

22:頂上。

23:冠平に降りて見上げる冠山。

24:下山途中、雲で頂きが隠れ始めた。

25:かなり隠れてしまった。

26:さらに隠れてしまった。 ここは、もう冠山峠。

***** 樹木 *****

冠山の登山で出会った樹木を紹介します。

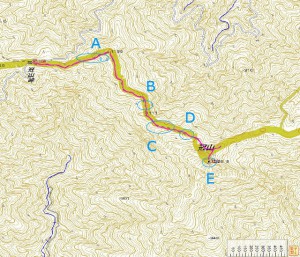

コシアブラ(地点A)。

尾根を歩いていると、とてもよく見かけた。

コシアブラの灰白色で平滑の樹皮。

5枚の掌状複葉で、コシアブラ・トチノキ。

先が糸状の鋸歯で、コシアブラ。

ブナ(地点A)。

ブナも多かった。

ブナの灰色で平滑の樹皮。

葉の縁が波形。

葉の下よりで太い。

側脈が7~11対。

冬芽が細長くて尖っている。

ナナカマド(地点A)。

ナナカマドの平滑または縦・裂の樹皮。

やや横長の皮目。

鋸歯の羽状複葉。

赤い実でナナカマド。

ミズキ(地点A)。

ミズキの縦・浅い裂の樹皮。

湾曲して長く伸びる側脈の葉で、ミズキ類・ヤマボウシ。

葉が枝先に集まっているので、ミズキ。

浅い裂の樹皮で、ミズキ。

ミズナラ(地点A)。

ミズナラの縦・裂の樹皮。

但し、普通こんな感じではない。雪の多い所では、こうなるのかなあ。

先太りの葉で、コナラ・ミズナラ。

葉柄がごく短いので、ミズナラ。

ヤマウルシ(地点B)。

葉を取らなくて良かった。

もしかしたらウルシかなと思ったので。

取っていたら、樹液が出て、かぶれるところだった。

ヤマウルシの縦・筋の樹皮。

奇数羽状複葉で、ヤマウルシ、ヤマハゼ、ハゼノキ。

基部の小葉は小型で丸みが強いで、ヤマウルシ。

ウワミズザクラ(地点C)。

横向きの皮目が少しある、ウワミズザクラの樹皮。

蜜腺はある場合とない場合がある。この葉はなかった。

葉脈のしわが目立つ。

ツタウルシ(地点C)。

三出複葉。 赤い葉柄。

ナンゴクコミネカエデ(地点C)。

ナンゴクコミネカエデの灰色で縦・筋の樹皮。

5裂、重鋸歯で、コミネカエデ、ナンゴクコミネカエデ、ミネカエデ。

基部の裂片がよく伸びているので、ナンゴクコミネカエデ。

美しいブナの谷(地点D)。

頂上に多く生えていた低木のハナヒリノキ(地点E)。

葉脈のしわが目立つ、ハナヒリノキの葉。