京都府にある愛宕山924mに登った(2015/04/16)。

嵐山・嵯峨野を通り抜け清滝・金鈴橋の右手の駐車場に車を停めた。

清滝・金鈴橋の右手の駐車場。 有料。

橋から見た清澄な清滝川。

橋を渡ると、すぐに表参道鳥居がある。

整備された道を登って行く。

所々、丁石がある。 これは地蔵型丁石。

一の鳥居から山頂の愛宕神社まで50丁あり、1丁毎に丁石が置かれている。

歴史が感じられる道である。

25丁目の休憩所。

所々、こういう平らなスペースがあり、たぶん造成された物と思うが、休憩所になっている。

昔よっぽど参詣が多かったと偲ばれる。

今でも人は多いようだ。

標高差が850mもあり、それなりにしんどいけど。

今は、所々ツツジが咲いていて、目を楽しませてくれる。

この辺りは、大木が多い。

30丁目の休憩所。

少し行くと、大杉大神。

ここからの眺めが素晴らしい。

西方に山々が見られ、

保津峡も見える。

-640x480-300x225.jpg)

保津峡へと流れ込む前の蛇行する桂川。

スギが目立ってきた。

やがて、水尾分岐に出会う。 写真を撮り忘れた。

休憩所がある。 右手へ。

-480x640-225x300.jpg)

やがて、黒門に出会う。

黒くて、雰囲気がある。

平らになり、石垣があって、愛宕神社が間近になってきた。

石灯籠が並んでいる。 左手に社務所がある。

この先右手に多くのベンチが並んでいて、昼飯を食べた。

展望はない。

愛宕神社への石段を登ると、

神門。

潜り抜けると、

本殿。

中に入って行くと、

拝殿になるのかな。

ここの欄間の透かし彫りは、見事。

古くはないみたいだが。

お参りをした後、先ほどの石段を下る。

降りた先の左手から月輪寺経由で下山する。

少し行くと、右手に月輪寺への分岐がある。

巨石が散らばる面白い風景を通って行く。

アセビの群落の中を行く。

今回の登山で唯一の山道らしい道だ。

大杉谷への分岐。 ここは、真っすぐ。

トラバースの道を進む。

月輪寺に到着。 人が住んでいるようだ。

月輪寺を過ぎると、整備されているが、結構急な下りが続く。

少し膝にきた。

やっと、月輪寺登り口に降りてきた。

後は、長い林道を歩いて、金鈴橋の駐車場に戻ってきた。

登山というよりは、山の参詣の色合いが強かった。

標高差が850mあり、整備されていて歩きやすいが、それなりにしんどかった。

退屈しないためにも、登りと下りは道を変えた方がいいと思う。

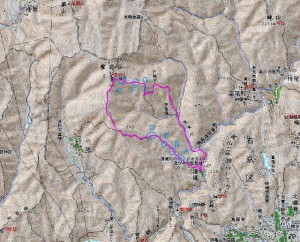

(コースタイム)

清滝の駐車場10:50 → 11:35/25丁目の休憩所11:40 → 12:35水尾分岐12:40 → 13:10愛宕神社前の広場13:30 → 13:35愛宕神社13:45 → 月輪寺14:35 → 月輪寺登り口15:30 → 駐車場15:55

アラカシ(地点A)。

黒っぽい、薄い縦筋か砂状にざらつくアラカシの樹皮。

粗い鋸歯が先半分にあるアラカシの葉。

ツツジ(地点B)。

ツツジの樹皮。

ツツジの葉。

ツツジの花。

アカガシ(地点C)。

鱗状にはがれたアカガシの樹皮。

葉柄の長く、裏が緑色のアカガシの葉。

ウラジロガシ(地点D)。

ウラジロガシの樹皮。

アセビの群落(地点E)。

ねじれた縦・裂の樹皮で、アセビ・ネジキ。

枝先に集まった、小さな鋸歯のアセビの葉。

ネジキは全縁で落葉。

白い花咲くタムシバ(地点F)。

灰色~灰褐色で、皮目が多く縦に並ぶ、タムシバの樹皮。

6枚の花弁の白い花。

花の下に葉がないので、コブシではなく、タムシバ。

クロソヨゴ(地点G)。

暗灰褐色で、皮目が目立つクロソヨゴの樹皮。

先半分に低い鋸歯があるクロソヨゴの葉。