兵庫県三田市にある大船山653m登った(2016/02/04)。

伝承によると太古には周囲は湖沼であり、船をつける松があったことからこの名称がつけられたという。今では信じがたいが。

波豆川に沿って道を走り、三田アスレチックの駐車場に車を停めさせてもらった。

三田アスレチックの駐車場。

駐車場のすぐ先を左折すると、キャンプ場。

そこを通り抜ける。

自然林の中を登っていく。

やがて戸倉からの道と合流する峠に到着。

ここを左折。

沢っぽい地形の横を登って、

植林の中を登ると、

大舟寺跡と山頂への別れとなるコルに到着。

ここを右へ。

少し急坂を登って、

大船山頂上に到着。

石の祠がある。

丹波修験道の修行場の一つの名残りかな。

大船山は、内海航行の一つの目標だったようで、柿本人麻呂が西国から海路都へ帰る途中、明石海峡から大船山を遠望し、「大和へ帰ったぞよ」という歌を詠んだらしい。

低い山だけに意外だ。

頂上は、南から西にかけて展望が開けている。

ここで昼飯を食べる。

六甲山方面。

羽束山(左)と宰相ケ岳(右)。

どこかな?

景色を楽しんだ後、先ほどのコルまで戻って、右折。

大舟寺跡に向かう。

なだらかに下っていく。

看板と右手に広い平地に出会う。

ここが、大舟寺跡。

敏達天皇の代に建立されたが、1499年に山ろくの松尾谷に移ったそうだ。

そこを抜けると、ぽつんと大舟寺町石に出会う。

室町時代に立てられた地蔵形の道標。

ここにも大舟寺町石。

大分、平坦になって、

堤に出た。

この先の道が完全に電気柵に囲まれて、通り抜けできない。

おいおい。

少し戻って、隙間がないか調べるが、ない。

電気柵の一番下の線と道路に少し隙間があるにに気付いて、道路にうつ伏せになって潜りぬけた。

リュックは降ろして、先にくぐらせておいた。

とんでもない話だよ。

道路の所くらい扉をつけておくべき。

そうじゃなかったら、少なくとも登山道の表示は止めて、通行不可の表示をしておくべき。

道路に出て、車で走った道を北へ歩き、三田アスレチックの駐車場に戻った。

とても楽な低山。

頂上からの見晴らしが少しいいかな。

(コースタイム)

駐車場12:25 → 峠12:45 → コル13:00 → 13:15大船山頂上13:55 → コル14:05 → 道路15:00 → 駐車場15:15

大船山の登山で出会った樹木を紹介します。

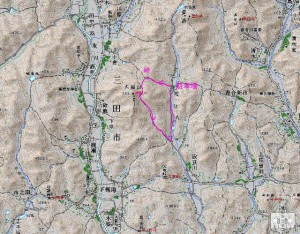

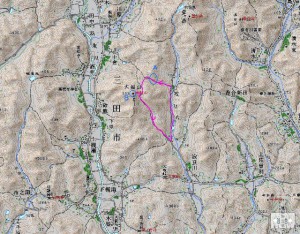

樹木の地点です。

落葉したアベマキが少し群生していた(地点A)。

縦・裂の樹皮で、厚いコルク層で、指で押さえると弾力があるアベマキの樹皮。

アセビ(地点B)。

ねじれた縦・裂の樹皮で、アセビ・ネジキ。

枝先に集まった、小さな鋸歯のアセビの葉。

ピンク色の花芽。

アカガシ。

平滑なアカガシの樹皮。 老木だと橙色を帯び鱗状に剥がれる。

枝先にやや集まるアカガシの葉。

裏は緑色の葉。

葉柄が約3cmと長い。

ソヨゴ。

平滑で皮目が縦につながることが多いソヨゴの樹皮。

縁が波打つ、主脈が目立つソヨゴの葉。

頂上で主のように立っていたアカガシ。

周囲の若いアカガシは、この木の子孫かな。

頂上では、アカガシ・アセビ・ソヨゴが多かった。