兵庫県の丹後にある高竜寺ヶ岳696m登った(2016/11/12)。

福知山ICから、9号線、426号線、482号線、で北上、たんたんトンネルを北に抜けてすぐ左の林道入り口の所のスペースに車を停めた。 1時間10分かかった。

たんたんトンネルを北に抜けてすぐ左の林道入り口の所のスペース。

ここに車を停めた。 左手に戻る方向に行く。

もうちょっと林道を車で進めそうだけど、往復3時間の軽い登山だから、歩いてもいいだろう。

車でも問題ない。

10分ほどで、林道終点に到着。

ここから木橋を渡って、登山道。

歩きやすい道を登っていく。

紅葉も綺麗だ。

これが、休み石。

なるほど、座るのに丁度いい。

相変わらず、幅広の歩きやすい道が続く。

右手に高竜寺ヶ岳の頂上が見えてきた。

尉ヶ畑峠。

右奥に進んで行く。

広い林道歩きになる。

ここを右へ。

素晴らしい紅葉の中を歩く。

ドンピシャの時期に来たのかな。

この右の山頂入口を進む。

少し狭い尾根を登ると、

右手・南方向に絶景が広がっていた。

尾根に乗り上げる。

北側のピークも紅葉に染まっている。

頂上まであと少し。

頂上手前には、美しいブナ林が広がっていた。

いい色づき。

いいね。ブナ林。

頂上の東屋が見えてきた。

だだっ広い頂上。

北と南に実にスカッとした展望が開けていて、実に気持ちがいい。

北の日本海側。

北側足元の紅葉がとても鮮やかだった。

久美浜湾の小天橋が見える。

ずっと、天橋立が見えてると思っていた。

この小天橋は知らなかったなあ。 一度行ってみてみたい。

南側も気持ちがいい。

床尾山。 登ったことがあるけど、大きな木々が多くて、良かったなあ。

東里ヶ岳。

昼飯を食べて、ゆっくりと展望を楽しんだ。

同じ道を戻ることにする。

ブナ林がいいね。

紅葉真っ盛りでとても美しかった。 頂上手前のブナ林がとてもいい。

登山道も整備されていて、実に歩きやすい。

そして、素晴らしい展望。

往復3時間もかからないのに、実にいい山登りだった。

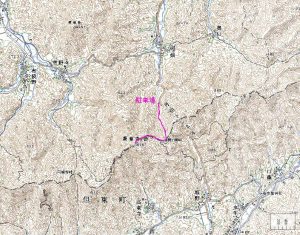

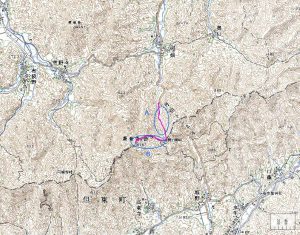

(コースタイム)

駐車スペース11:25 → 休み石11:50 → 尉ヶ畑峠12:00 → 12:40高竜寺ヶ岳頂上13:25 → 尉ヶ畑峠14:25 → 駐車スペース14:35

高竜寺ヶ岳 の登山で出会った樹木を紹介します。

樹木の地点です。

チシャノキ(地点A)。

標識があったので。 初めて聞く名前。

薄い鱗片状に剥がれて白っぽくなるチシャノキの樹皮。

葉先が短く突き出るチシャノキの葉。

リョウブ。

斑のリョウブの樹皮。

細かい鋸歯のリョウブの葉。

葉が枝先に集まる。

ブナ。

ブナの灰色で平滑の樹皮。

葉の縁が波形のブナの葉。

側脈が7~11対。

アカメガシワ。

灰白色で縦に浅く裂けるアカメガシワの樹皮。

長い葉柄のアカメガシワの葉。

成木では全縁で不分裂葉のアカメガシワの葉。

クロモジ。

灰褐色または黒緑色で、丸いか縦長の皮目があるクロモジの樹皮。

葉が枝先に集まっているクロモジの葉。

葉先がやや鈍い。

ちぎると芳香。

ダンコウバイ。

灰褐色で、楕円または円形の皮目が多いダンコウバイの樹皮。

先割れスプーンのように3裂するダンコウバイの葉。

ミズナラ(地点B)。

ミズナラの縦・裂の樹皮。

この感じの樹皮は、コナラ・ミズナラ・クリ・クヌギ・アベマキ。

紙状にはがれているので、ミズナラ。

先太りの葉で、コナラ・ミズナラ。

葉柄がごく短いので、ミズナラ。

ウラジロガシ。

灰黒色で縦筋が入るウラジロガシの樹皮。

粉白色のウラジロガシの葉裏。

鋭い鋸歯。

葉の縁や波面が波打つ。

サワグルミ。

サワグルミの樹皮は縦裂け。 縦筋は入っているが、裂けてまでいってないのが、少し不安点。

奇数羽状複葉のサワグルミの葉。

ヤマボウシ。

所々鱗状にはがれるのヤマボウシの樹皮。

弧を描く側脈、縁が細かく波打つヤマボウシの葉。

タカノツメ。

白っぽくて平滑なタカノツメの樹皮。

三出複葉のタカノツメの葉。

小さい鋸歯、長い葉柄、短枝によく束生する。

多分、ガマズミ。

ガマズミの樹皮。

円形のガマズミの葉。

オオイタヤメイゲツ。

オオイタヤメイゲツの樹皮。

11~13裂のオオイタヤメイゲツの葉。

鋭い重鋸歯。

やや横に広い葉形。

葉柄は長くて、無毛で、葉裏の毛も少なめ。

9~11裂のハウチワカエデは、葉柄は短くて、葉柄・葉裏に白い綿毛が多い。

ミツマタ。

三叉に分岐を繰り返すミツマタの枝。

光沢のある黄褐色のミツマタの枝。

枝先に集まるミツマタの細長い葉。

薄紫色の蕾が可愛らしかった。