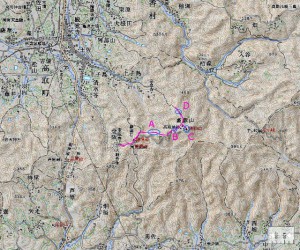

奈良県の明日香の南にある高取山684mに登った。(2014/11/21)。

松原ICで降りて、藤井寺を通り抜けて、165号線で南へ、そして大和高田バイパスを東へ、169号線で南へ、壺阪寺に。 ICから80分ほどで到着。

壺阪寺の駐車場に停めた。 しかしその先にも道脇に1、2台車を停めれるスペースがあった。

壺阪寺の駐車場から道路を登ると、壺阪寺が見下ろせる。

少し登ると、高取城跡への入口。

と金剛山-640x480-300x225.jpg)

振り返ると、葛城山(右)と金剛山が見える。

植林の中を登る。

こういう石の道標に歴史を感じる。

五百羅漢への別れ。中央の道を行くと、近道。

左に行くと、五百羅漢を道々に見れる。

左に行く。

右手に、新しい石仏があるが、右に行ったらダメ。

こういう石に彫った五百羅漢が、道中のあちこちにある。

ここが、先ほどの別れからの合流点。

植林の中を登る。

一旦林道に出て、またすぐ山道へここから入る。

すぐ石碑があり、その横を右手へ登る。

まっすぐ行けば、近道。

祠と狛犬だけがある小さな八幡神社。

先ほどの別れからの道と合流する。

道路に出て、すぐに高取城址入口がある。

この近辺まで車で来れる。

4~5台の車が停めてあった。

壺阪門跡。

ここから本格的な高取城跡へ。

青い空にきれいな飛行機雲が走っていた。

本格的な城壁。

突き当たりを右へ。

ここが入口。

広場が広がっている。

立派な太鼓御櫓台と新御櫓台。

この城壁の左手から上へ上がれる。

ここから二の丸に入る。

先ほどの太鼓御櫓台と新御櫓台。

眺望が素晴らしかった。

この上で、昼飯を食べた。

二の丸の紅葉。

これも二の丸の真っ赤な紅葉。

この城壁の上が本丸。 最高峰。

この城壁の左手に入口があったが、わからず右手に回った。

これが良かった。

右手と裏手には、素晴らしい紅葉が見られたから。

右手の城壁の上の紅葉。

少し黄色がかった紅葉。

オレンジという感じの紅葉。

黄葉も素晴らしい。

本丸への虎口。

広い広い本丸。

それにしても、日本三大山城と呼ばれるだけあって、スケールのでかい山城である。

そして、素晴らしい紅葉。 真っ盛りであった。

山城の中の紅葉ということもあって、京都にも負けない紅葉の名所と言えると思う。

高取城の本丸の南側に並ぶ紅葉の木々。

茫漠と霞む台高と大峰の山々。

同じく少し南東側の台高と大峰の山々。

西側から、本丸全体を見渡す。

広大で、気持ちがいい。

二の丸の紅葉を見下ろす。

北西の隅には、一段高い天守閣跡がある。

天守閣跡に上がる。

天守閣跡から見る金剛山。

紅葉越しだと、味がでる。

同じく、天守閣跡から見る葛城山。

天守閣跡から見ると、本丸への虎口の仕組みがよくわかる。

曲がりくねった通路に進攻が手間取ると、上から弓矢や鉄砲で射抜かれる。

さて、猿石を向かうとするか。

二の丸の真っ赤な紅葉を惜しむ。

城跡への入口に戻ってきた。

左から来たのだが、まっすぐ進む。

植林の中を下る。

所々、門跡の石垣に出会う。

国見櫓跡別れに来て、左に入る。

わりとすぐに国見櫓跡に到着。

ここからの眺めがいい。

大和を見渡すことができる。

北には、大和三山が見える。

小高い森が、それ。

右から、天香久山、耳成山、少し離れて畝傍山。

正面には、二上山。

西に高取町を見下ろす。

元の道に戻って、さらに植林の中を下る。

猿石が置かれている別れ。

猿石。

注意書きによると、元々ここにあったものではなく、高取城築城の際、明日香から持ってこられたものだと。

飛鳥時代の作。

何をイメージしたものか?古代の謎だ。

高取城跡も紅葉も満喫した。

さあ、戻るとするか。

後は、来た道を戻る。

道路近くまで下山して来て、夕日に烟る葛城山とススキ。

二上山とススキ。

駐車場まで戻ってきた。

歴史を感じる軽い山登りのつもりで、来たのだが、

思いがけず、広大な高取城跡に感銘を受けた。

過去に結構城や城跡を見ているが、ここはスケールといい、建築物は残っていないが、豊富に残っている城石といい、素晴らしい。

そして、なんといっても、城内の紅葉が見事だった。

ここはオススメである。

山登りが面倒なら、車で高取城跡すぐ手前まで来ることができる。

紅葉の今が絶対。

(コースタイム)

壺阪寺11:45 → 高取城跡への入口12:40 → 13:00高取城本丸跡13:40 → 14:20猿石山14:25 → 高取城跡への入口14:40 → 壺阪寺15:25

高取山の登山で出会った樹木を紹介します。

シラカシ(地点A)。

シラカシの平滑な樹皮。

鋸歯がそれほど尖っていないので、ウラジロガシではなくシラカシ。

葉裏がそれほど白くない。

ゴンズイ。

ゴンズイの樹皮。

ゴンズイの羽状複葉の葉。

赤の裂けた実。

コシアブラ。

コシアブラの樹皮。

5枚の掌状複葉で、コシアブラ。

7枚ならトチノキ。

イヌシデ(地点B)。

灰褐色で平滑、太い縦スジの樹皮。

側脈が12~16対なので、アカシデでなくイヌシデ。

イロハモミジ(地点C)。

イロハモミジの灰褐色の樹皮。

7裂または5裂。

裂片は細い。

オオモミジ。

オオモミジの灰褐色の縦すじの樹皮。

7裂で、イロハモミジ・オオモミジ。

単鋸歯か小ぶりな重鋸歯なので、オオモミジ。

カキノキ(地点D)。

カキノキの樹皮。

カキノキの葉。

葉柄が短く有毛でリュウキュウマメガキでなくカキノキ。

あまりにも高取城跡が気に入ったので、ポイントポイントを写真+地図で紹介したいと思います。

(高取町観光ガイドから)

高取城の山城としての壮大さが感じられる地図です。

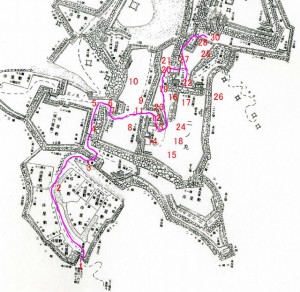

こちらが平面図です。

さらに詳細なのが、このサイトのNO6:高取城址郭図です。

わかりやすいので、こちらの地図で写真紹介したいと思います。

地図の番号と写真番号の位置が対応している。

左方向が北。

写真1: 壺阪口門跡。

写真2: 右手に石垣が現れると、

写真3: 壺阪口中門跡。 ここを抜けると、

写真4: 大きな石垣が現れる。 ここは、左手に回り込んだ所。

この十七間半の石垣の先の右手に又八大手門がある。

写真5: 又八大手門。

写真6: 2度曲がる。

写真7: 3度かな。

写真8: 二の丸への入口の右手の十七間の石垣。

写真9: こちらは、二の丸への入口の左手の十五間の苔むした石垣。

写真10: この十五間の石垣の前は、広場となっているのだが、鬱蒼とした杉林になっている。

写真11: さあ、二の丸への入口だ。

写真12: 2度曲がって、

写真13: 石垣を抜けると、

写真14: 右手に十五間多聞の石垣の凹部がある。

写真15: 低い石垣越しに四阿がある(南西、地図の下側方向)。

写真16: くるりと向きを変えると、正面に太鼓御櫓台と新御櫓台だ。

写真17: この立派な石垣は見ごたえがある。

写真18: 振り向くと、二の丸の広場。

写真19: 太鼓御櫓台の左手から入れる。

写真20: 十五間多聞跡。

写真21: ここから二の丸と本丸の間にある広場に入ることができる。

写真22: 太鼓御櫓台と新御櫓台だ。

この上に登ると、見晴らしが素晴らしい。

写真23: 先ほどの十五間多聞跡の入口を見下ろせる。

写真24: 二の丸の広場も見下ろすと、こんな感じ。

写真25: 十間半の石垣の上の紅葉が見事(東南方向)。

写真26: 南の二十七間の石垣の外は、急斜面になっている。

写真27: 東の本丸へと伸びる石垣と広場。 ここの紅葉は真紅。

写真28: そして、正面にあるのが、本丸の石垣だ。

写真29: 堂々とした杉の木のアップ。

木の根元の石段が、下の門から上の門への道かな。

写真30: この石段を登ると、高取城跡の石碑と立派な本丸の石垣だ。

写真31: 太鼓御櫓台を振り返る。

写真32: 新御櫓台を振り返る。

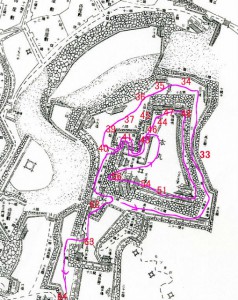

こちらの地図で写真紹介したいと思います。

地図の番号と写真番号の位置が対応している。

左方向が北。

写真33: 本丸南側の石垣。 緩やかに湾曲している。

写真34: 本丸東側の石垣。 十五間と短い。

写真35: その石垣の端のヘリの黄葉がまた素晴しかった。

写真36: 行き過ぎて、振り返るとこんな感じ。

写真37: 本丸北東側の石垣は凹んでいるので、少し広場になっている。

一転、開放感があり、紅葉も素晴らしい。

写真38: ここがどこだったのかが、思い出せない。 ここからも本丸に入れるのかな? 虎口ではない。

写真39: 本丸への虎口の東側の石垣と紅葉。

写真40: 本丸への虎口。

写真41: 曲がると、

写真42: こちらは行き止まり。 何のためかな?

写真43: さあ本丸へ。

写真44: こちらは本丸東側のへり。 下側は先ほど歩いてきた所。

写真45: 石垣から見下ろすと、先ほど見てきた紅葉の頭が見事。

写真46: 虎口を振り返る。杉の間に見える向こうの一段盛り上がった所は、天守閣台。

写真47: 本丸東のへりから、本丸全体を振り返って見る。

実に広々としている。

これだけ、階段状に二の丸、櫓前の広場と登ってきて、さらにこの広さ。

高取城のスケールが如何に大きいかというのを実感できる。

写真48: 本丸南側のへりは一段高くなっていて、紅葉の木が並んでいる。

これは、東端から見たところ。

写真49: そして、南側には、台高と大峰の山々を見晴らすことができる。

実に気持ちがいい。

写真50: 杉の間に見える向こうの石垣は、北西隅にある天守閣台。

写真51: 本丸西側のへりも一段高くなっていて、紅葉の木が並んでいる。

写真52: 西側から、本丸を見渡せば、こう。

写真53: 本丸西側から、櫓前方面を見下ろすと。

写真54: 本丸北西から、本丸南西の角を振り返ってみる。

写真55: もう一回、本丸を見渡す。 清々しいくらい広々。

写真56: 北西隅にある天守閣台に上がった。

写真57: この最高到達点から見える、紅葉越しの金剛山は素晴らしい。

写真58: こちらは、葛城山。

写真59: 新御櫓台を見下ろす。

写真60: これは、天守閣台の南側の凹部。 貯蔵スペースか何かかな。

写真61: 天守閣台から見ると、本丸への虎口の仕組みがよくわかる。

曲がりくねった通路に進攻が手間取ると、上から弓矢や鉄砲で射抜かれる。

さあ、本丸から出るとするか。

写真62: 太鼓御櫓台の東の石垣の上の真っ赤な紅葉。

写真63: 櫓前広場から出るところ。

写真64: 二の丸から出るところ。

写真65: 二の丸から出るところ。

写真66: 又八大手門を出るところ。

写真67: 二の丸と三の丸の別れに到着。

向こうは三の丸。

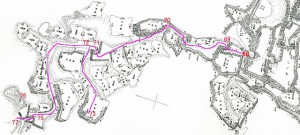

こちらの地図で写真紹介したいと思います。

地図の番号と写真番号の位置が対応している。

左方向が北。

写真68: 二の丸と三の丸の別れ。

真っ直ぐ進んで、猿石まで下っていくつもり。

写真69: 千早門跡。

写真70: 松ノ門跡。

写真71: 矢場門跡。

写真72: 国見櫓跡別れ。 左に入る。

写真73: 国見櫓跡。

写真74: 大和の眺め。 大和の動きを見る絶好の監視ポイント。

写真75: 二の門跡。

写真76: 二の門跡のすぐ東にある溜池。

写真77: 猿石のある別れ。

右に行けば、岡口門を経て栢森へ。 真っ直ぐ行けば、黒門を経て壷阪山駅へ。

写真78: 猿石。

高取城跡フォト解説は、おしまい。